Os noticiários trazem todos os dias numerosos casos de crimes hediondos, cometidos com tamanha barbárie, sadismo e crueldade que geram náusea e revolta no leitor. Esta revolta é um sentimento de clamor por justiça, retaliação e retribuição equivalente, ou seja, VINGANÇA.

…Mulher que foi atropelada e arrastada por mais de 1km tem as duas pernas amputadas. Acusado alega que foi agredido pelos policiais durante a sua prisão …

…Mulher é agredida com mais de 60 socos por seu parceiro…

…Criança autista é agredida por professor …

…Fraude de 6 bilhões no INSS causam prejuízos financeiros e danos emocionais a idosos…

…Motorista estupra menina de 6 anos após oferecer doce de Dia das Crianças…

“O homem é o lobo do homem” (Hobbes)

Esta expressão foi popularizada por Thomas Hobbes em sua obra Leviatã, descrevendo a visão pessimista de que os seres humanos são egoístas e violentos, agindo como predadores uns dos outros. A história da humanidade está permeada por numerosos casos de vingança que formaram, moldaram e conduzem os rumos da civilização como a conhecemos. Objetivamente, a vingança é extremamente comum e está presente nos clássicos literários, poemas, filmes, desenhos, jogos e até mesmo nos conflitos estatais ou não.

A famosa expressão “Olho por olho, dente por dente” significa uma retribuição exata ou vingança na mesma medida do dano causado, conhecida como Lei de Talião, que visava limitar a vingança desmedida ao impor uma punição proporcional ao crime (Êxodo 21:24, Levítico 24:20). No auge do seu império em 1780 a.C, o rei Hamurabi criou um conjunto de leis baseado na “Lei de Talião”, que disciplinava o tratamento dos delitos e das penas que consiste na equivalência ou reciprocidade, ou seja, o mal causado a alguém deveria ser proporcional ao castigo imposto.

Exemplos de vingança na literatura e filmes

Alexandre Dumas (obra literária o Conde de Monte Cristo) – vingança daqueles que o destruíram.

Victor Hugo (obra Os Miseráveis) – a vingança como uma obsessão por justiça.

Emily Brontë (obra O Morro dos Ventos Uivantes) – a vingança obsessiva e destrutiva.

Herman Melville (obra Moby Dick) – o homem contra a natureza numa jornada perigosa de vingança

Homero (obra Ilíada) – grandes batalhas em busca de vingança pela honra e amizade

Willian Shakespeare (obra literária Hamlet) – busca por vingança como retribuição.

Nietzsche – a partir desse sentimento de vingança é que a moral ocidental nasce e cresce, ou seja, a vingança está enraizada em todos os conceitos de justiça dela decorrentes, mesmo que disfarçada.

Maquiavel (obra O Príncipe) – necessidade de destruir completamente um inimigo ou não o atingir de forma alguma

Declarações políticas/estatais recentes de vingança

07/10/2023 – Israel promete vingança contra o Hamas…

25/10/2024 – Irã promete vingança contra Israel…

05/10/2025 – Trump promete retaliar inimigos…

09/07/2024 – EUA prometem vingança contra seus inimigos…

18/12/2024 – Russos prometem vingança após ataque ucraniano…

21/03/2023 – Lula confessa que seu projeto de poder é um projeto de vingança: “eu tô aqui pra me vingar dessa gente”, “só vai estar bem quando eu foder esse Moro”.

Dados os expostos, é fato que a vingança existe e é um sentimento universal, cultural e individual. Muitos estudos envolvendo experimentos psicológicos confirmam que é muito fácil provocar as pessoas a buscar por vingança, evidenciando que há algo profundo dentro da arquitetura do cérebro humano que visa a busca pela oportunidade de punir o agressor.

O norte-americano Jason Vukovich foi vítima de abuso sexual e físico durante toda a sua infância. A lei e a justiça oferecida pelo estado falharam em protegê-lo dos seus abusadores. Quando adulto decidiu se tornar um caçador de pedófilos, ficando conhecido como “Vingador do Alasca” e herói para população local.

Clamor por justiça e apoio nacional: Jody Plauché tinha apenas 11 anos quando foi sequestrado e abusado por seu professor; o pai do menino matou o estuprador em frente às câmeras de TV e sua ação foi amplamente apoiada população

O cérebro e a vingança

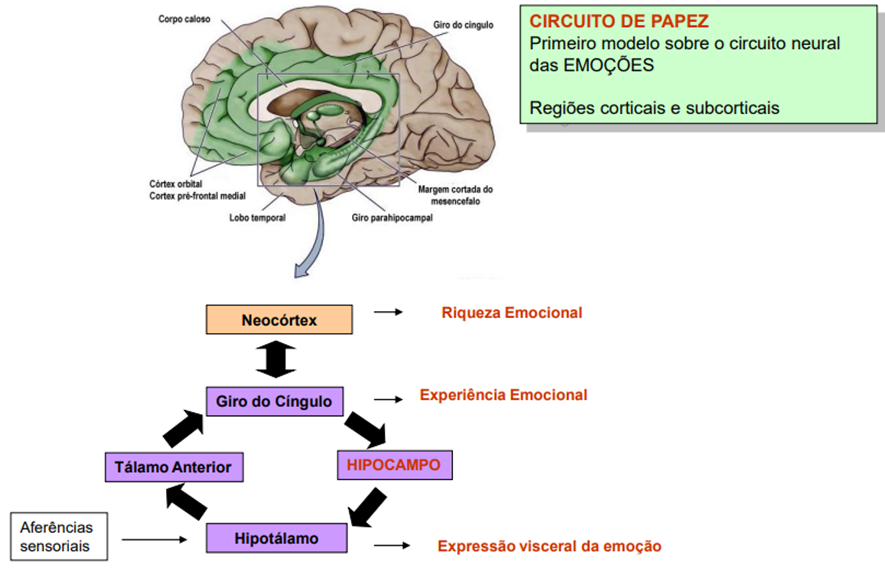

O Circuito da Raiva é o caminho que liga o mesencéfalo ao hipotálamo e à amígdala. Muitas pesquisas sustentam que o desejo por vingança se inicia no Circuito da Raiva. Ao receber sinais de dor o sistema nervoso responde rapidamente com padrões comportamentais agressivos. A estimulação do Circuito da Raiva promove sentimentos e reações desagradáveis, onde o organismo busca formas para desligá-lo. Caso o estimulo persista, os outros sistemas cerebrais apoiam a busca por vingança. Este mecanismo de suporte ao Circuito da Raiva é denominado como “Sistema buscador” formado por uma rede dentro do cérebro que facilita comportamentos de busca por recompensa e prazer constituído pelos sistemas dopaminérgicos mesolímbico e mesocortical. A vingança parece ativar o sistema de busca e, os indivíduos vingativos esperam que ela seja satisfatória e recompensadora. Portanto, a fisiologia cerebral indica que a busca por recompensas faz parte da motivação em se vingar de alguém.

Interessante é que quando uma pessoa sofre uma injusta agressão ocorre a ativação do sistema de antecipação de recompensas do cérebro e também do córtex pré-frontal esquerdo, sendo este um padrão característico de ativação no planejamento de um objetivo ou do desejo por algo que verdadeiramente se quer alcançar. A vingança é uma motivação poderosa ligada a atividades cerebrais específicas e ao instinto de sobrevivência em que os centros de recompensa no cérebro são ativados pelo simples fato de pensar em vingança ou antecipar uma retaliação. Ocorre uma “inundação” de dopamina causando uma sensação de bem-estar, de satisfação, fornecendo uma inequívoca base biológica para o “prazer” da vingança. Portanto, uma resposta inicial ao dano envolvendo o Circuito da raiva do cérebro desencadeia uma reação agressiva imediata ativando os sistemas de busca que sustentam e mantém a motivação para a perseguição do alvo da vingança ao longo do tempo. Nos seres humanos o instinto de vingança é caracterizada como uma emoção complexa que envolve escolha consciente e um conceito de “dever ser” ou “obrigação” moral.

Os circuitos neurais da raiva e do medo envolvem primariamente o sistema límbico, com a amígdala desempenhando um papel central na detecção de ameaças e no desencadeamento de respostas emocionais. A vingança, sendo um comportamento mais complexo, envolve a modulação dessas emoções por regiões corticais superiores, como o córtex pré-frontal.

CIRCUITO BÁSICO DAS EMOÇÕES

Fonte: Nishida, S.M. Domínio público, 2025.

Circuitos neurais e fisiologia

Medo

O medo é uma resposta protetora essencial para a sobrevivência, que prepara o organismo para a luta ou fuga (ou congelamento).

A amígdala é considerada o “centro do medo”, e processa estímulos sensoriais determinando se há perigo, ativando as respostas de defesa. Ela recebe informações sensoriais (visuais, auditivas, etc.) rapidamente através de vias subcorticais, permitindo uma reação quase instantânea a potenciais ameaças.

O hipotálamo é ativado pela amígdala, e desencadeia a resposta fisiológica ao medo, ativando o sistema nervoso autônomo. Isso leva à liberação de adrenalina e cortisol pelas glândulas adrenais.

O córtex pré-frontal envolve-se na avaliação cognitiva do perigo. Em situações de medo aprendido, o córtex interage com a amígdala e o tálamo para formar memórias aversivas e modular a resposta.

Raiva

A raiva, frequentemente ligada à agressividade, é uma emoção estimulante que pode levar a um comportamento agressivo quando não é regulada.

Semelhante ao medo, a amígdala e o hipotálamo estão envolvidos na geração da raiva e na agressão. Circuitos subcorticais no hipotálamo e tronco cerebral governam o comportamento agressivo.

O córtex pré-frontal, especialmente a região ventromedial, exerce um papel crucial no controle inibitório da raiva e na regulação emocional. A interação desequilibrada entre a amígdala e o córtex pré-frontal pode resultar em surtos de raiva incontrolável.

Neurotransmissores: A norepinefrina (noradrenalina)a serotonina desempenham papéis na modulação da raiva e agressão. Níveis mais baixos de serotonina têm sido associados a comportamentos impulsivos e agressivos.

Vingança

A neurobiologia da vingança é mais complexa, pois envolve não apenas a emoção reativa, mas também o planejamento, a antecipação e a satisfação de corrigir uma injustiça percebida.

A vingança envolve a integração de circuitos de emoção (Amígdala) com regiões de recompensa (Núcleo accumbens), cognição social e tomada de decisão (Córtex pré-frontal, Córtex orbitofrontal).

A expectativa ou a execução de um ato de vingança pode ativar o sistema de recompensa do cérebro, proporcionando uma sensação de alívio ou prazer, o que reforça este comportamento.

O córtex pré-frontal avalia a injustiça, pondera as consequências e planeja a ação de retaliação, tentando restaurar um senso de controle ou justiça.

Observa-se ainda a ocorrência do “Sequestro neural”, onde a razão é tolhida pela emoção intensa.

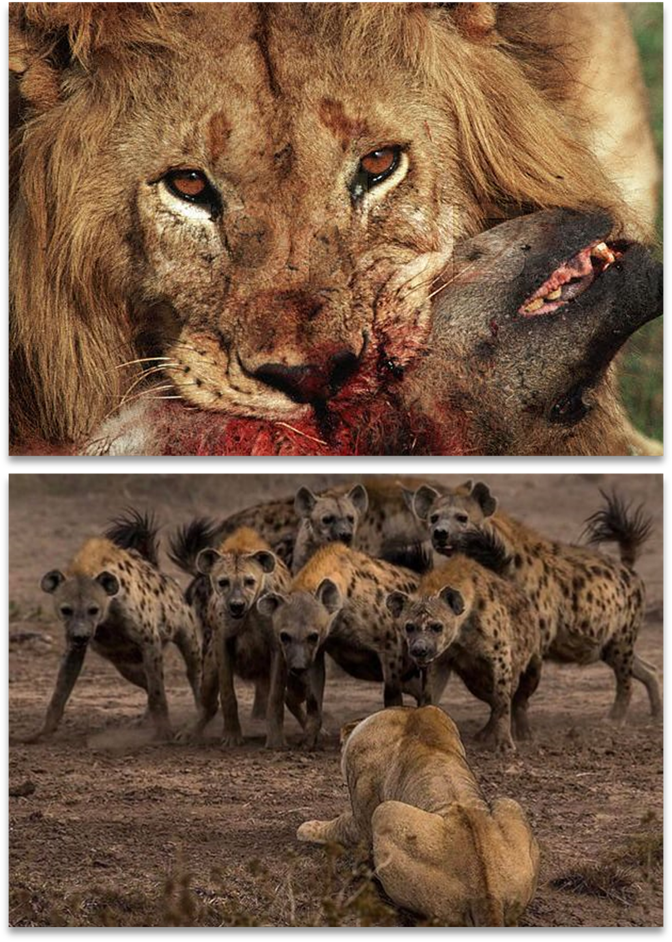

É evidente que a vingança não é uma prerrogativa humana! Em animais, o comportamento é mais frequentemente uma reação impulsiva e imediata, embora, algumas espécies sejam capazes de demonstrar ações de retaliação direcionada e tardia, bem como a manutenção de rancor.

Leões X Hienas: Clássica batalha da natureza. Muito além do abate por alimento.

Vingança como mecanismo de dissuasão

Em essência, a vingança é um instinto profundamente enraizado com uma clara função evolutiva em espécies sociais, embora sua expressão seja muito mais matizada e moldada culturalmente nas sociedades humanas devido à capacidade de pensamento crítico e complexo nesta espécie (pelo menos in tese). A psicologia evolucionista tem como principal argumento que a vingança é um comportamento adaptativo/evolutivo e que serve como um “sistema de dissuasão”. A vingança no aspecto evolutivo teria beneficiado os humanos ancestrais a controlar os níveis de interação social quando ainda não havia um sistema formal de justiça. Assim, ao retaliar, um indivíduo está sinalizando a potenciais agressores que ele não será explorado impunemente, desencorajando os algozes, dissuadindo e evitando a ocorrência de danos futuros. Este instinto de vingança é visto também como um clamor, um desejo inato de justiça que visa promover uma restauração no senso de ordem após o cometimento de uma transgressão.

Ela está intrinsicamente ligada e enraizada a mecanismos fisiológicos cerebrais e pressões evolutivas que promovem a sobrevivência e organizam a cooperação dos grupos sociais, ficando clara no aprendizado das diferentes culturas as funções e os motivos da retribuição. Isso demonstra que a vingança como forma de agressão retributiva pode ser aprendida e transmitida culturalmente. Por esta razão é necessário que se faça a distinção entre agressão proativa e reativa (vingança). No primeiro caso, por exemplo, o fenômeno da Shadenfreude faz alusão ao agente que de forma ativa e gratuita experimenta uma alegria maligna em relação ao sofrimento de outrem, distinguindo-se da vingança (reativa).

A terceirização da vingança ao Leviatã (Hobbes).

Em Leviatã, Hobbes afirma que devido às limitações emocionais e morais humanas o indivíduo precisa renunciar seu estado de natureza primário para viver em sociedade. Esta renúncia individual outorga ao Leviatã (ou seja, o Estado soberano) a concentração do poder para controlar a sociedade, manter a paz, a segurança e a ordem social. Para Hobbes o estado fracassa quando se mostra incapaz de proteger seus súditos da violência interna e externa. Assim, se a desordem, a guerra civil ou a anarquia retornam, o contrato social é quebrado e os indivíduos voltam ao estado de natureza para se autodefenderem, momento em que o Leviatã perde sua legitimidade e soberania. O Leviatã soberano, todavia, não é onipresente, onisciente ou onipotente e, uma vez que ele (o estado) é formado por homens que, segundo Hobbes são egoístas e motivados a satisfazer seus desejos a qualquer custo, a justiça praticada pelo estado é igualmente injusta e ineficiente para garantir a paz e a ordem pois “o gigante tem pés de barro”.

Esta injustiça está bem descrita na literatura científica. Estudos notáveis e amplamente discutidos sugerem que o estado de saciedade alimentar de um juiz pode influenciar diretamente em suas decisões. Pesquisadores analisaram milhares de julgamentos e concluíram que, após as refeições, os juízes tendiam a ser mais benevolentes e proferir sentenças mais favoráveis aos réus. À medida que o tempo passava desde a última refeição (ou seja, quando sentiam fome), a probabilidade de uma decisão desfavorável aumentava drasticamente, sugerindo que o nível de glicose ou o desconforto físico pode afetar o humor e o rigor na aplicação da lei. É evidente que por serem humanos e falíveis, os administradores do direito também são capazes de se vingar de seus algozes. Por esta razão a suspeição (Art. 145 do CPC e Art. 254 do CPP) gera uma presunção relativa de parcialidade, considerando o juiz suspeito, entre outras hipóteses, quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes ou de seus advogados. Esta é uma forma de vingança ainda mais culpável pois ocorre com premeditação. demonstrando frieza e maior desprezo pela lei.

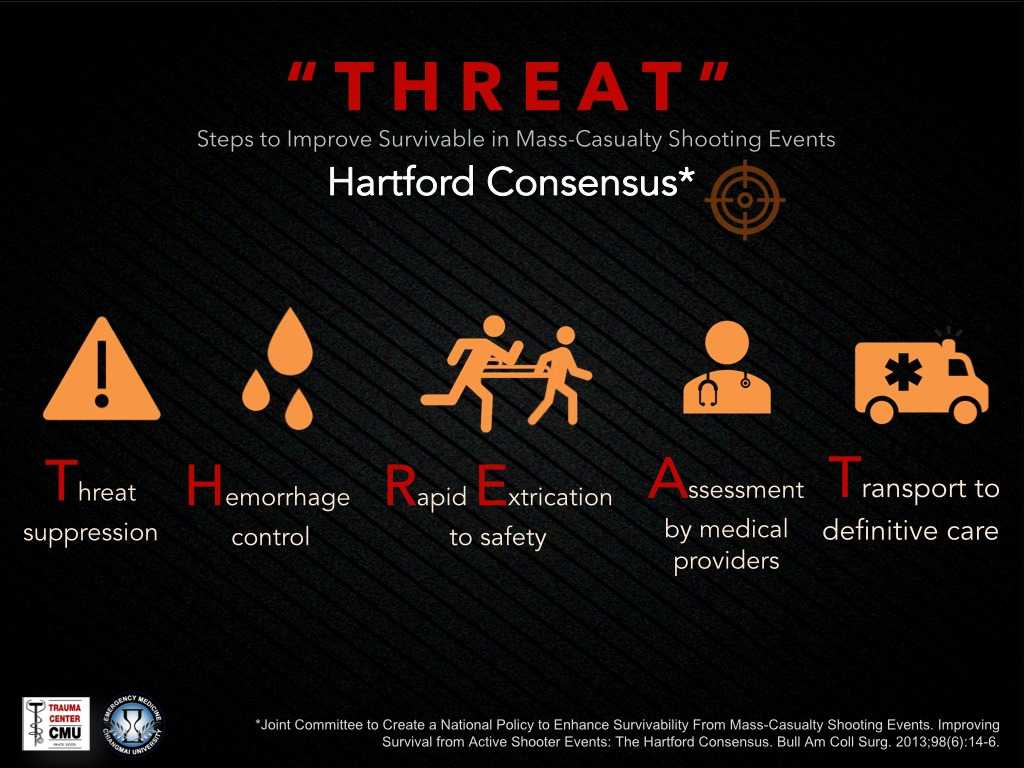

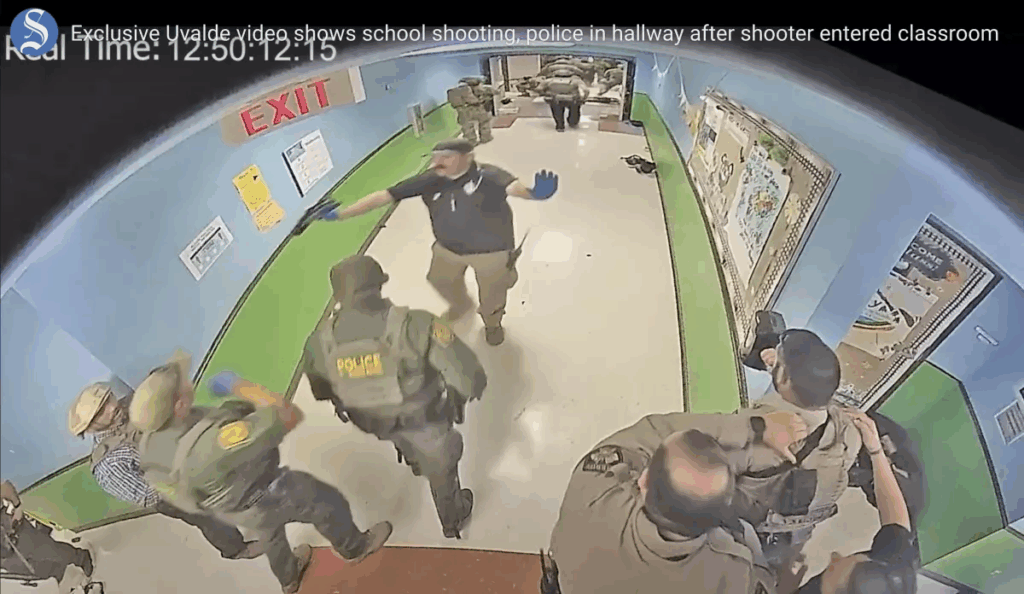

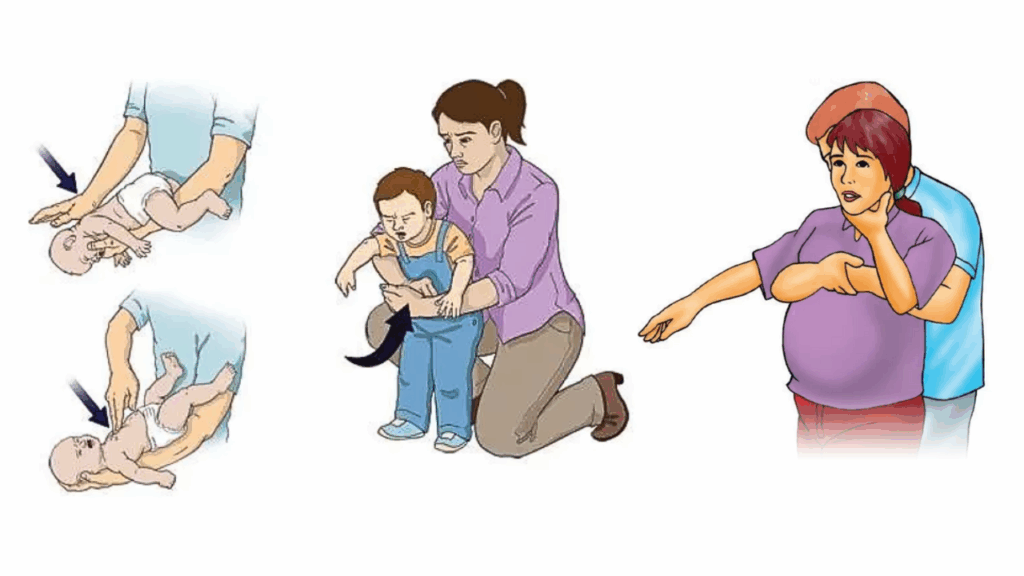

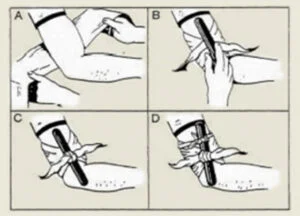

Pelo exposto acima é certo que o sentimento de vingança é uma condição biológica e psicológica inata aos seres humanos, atemporal, universal, cultural e individual, cuja função primordial é a retaliação, dissuasão e a busca por uma justiça não recebida. Este sentimento desencadeia uma ativação dos circuitos neurais do medo e da raiva, de caráter subjetivo e individual promovendo alterações somática e cognitivas nos indivíduos. Se, portanto, a momentânea fome do juiz o impele a errar em seus julgamentos, maior atenção deve ser direcionada para os policiais que, atuando agudamente nas cenas de crime, em condições degradantes, insalubres e altamente estressantes estarão ainda mais propensos a se exceder no momento dos confrontos e das prisões, influenciados por perturbações fisiológicas e psicológicas, especialmente quando a natureza do delito fere a honra, a dignidade ou é praticado com torpeza ou crueldade.

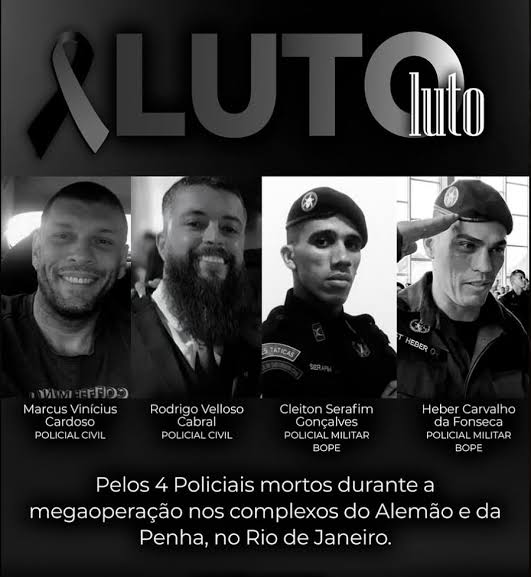

Maioria da população brasileira e carioca apoia a megaoperação policial contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

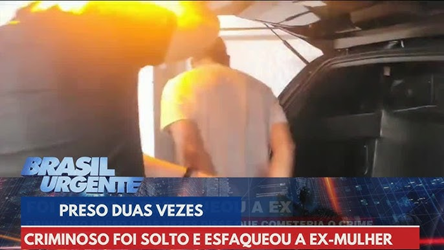

A percepção da impunidade pelo Estado é motivação para a vingança

“Ver e crime e não querer puni-lo/Crime é também” (Joaquim Manoel de Macedo, 1979).

O aumento da criminalidade, da corrupção, do caos social associados ao sentimento de impunidade, de injustiça e até mesmo da conivência do estado com crime é percebido na maioria dos habitantes do Brasil, especialmente quando se trata da audiência de custódia que, mesmo tendo sido concebida para ser uma inovação no exercício da justiça criminal, tem ocasionado na prática numerosos casos polêmicos acerca da soltura dos criminosos, gerando comoção social, indignação e desejo por vingança em grande parte da população.

“A gente prende e a audiência de custódia solta”

Criminoso solto em audiência de custódia descumpre medida protetiva e esfaqueia a esposa.

Colombiano preso em flagrante com em 2015 com 749 quilos de maconha foi preso novamente com 1,3 toneladas de maconha e é solto em audiência de custódia

Pedófilo abusava de uma garota de 14 anos com deficiência intelectual foi solto após audiência de custódia

Finalizando o texto, mas longe de esgotar o assunto, as emoções humanas são extremamente complexas e ainda não totalmente compreendidas pela ciência. Os sentimentos de medo e raiva são processados em circuitos neurais primitivos centrados na amígdala e hipotálamo assim como a vingança, que consiste portanto numa resposta ainda mais elaborada e utiliza estes mesmos circuitos, sendo fortemente modulada por áreas corticais que gerenciam a cognição, o controle de impulsos e a percepção de justiça.

“A impunidade e a irresponsabilidade, a irresponsabilidade e a impunidade, são as causas eternas e infalíveis de tais perturbações da ordem política e da ordem moral”. (Rui Barbosa, 1967).

REFERÊNCIAS

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annual Review of Psychology, 53, 27-51

Carlsmith, K. M., Darley, J. M., & Robinson, P. H. (2002). Why do we punish? Deterrence and just deserts as motives for punishment. Journal of Personality and Social Psychology, 83(2), 284.

Chan, H. C. O., Beauregard, E., & Myers, W. C. (2015). Single-victim and serial sexual homicide offenders:Differences in crime, paraphilias and personality traits. Criminal Behaviour and Mental Health, 25, 66-78.

Chester, D. S., & DeWall, C. N. (2018). Personality correlates of revenge-seeking: Multidimensional links to physical aggression, impulsivity, and aggressive pleasure. Aggressive Behavior, 44, 235-245.

Hosie, J., Gilbert, F., Simpson, K., & Daffern, M. (2014). An examination of the relationship between personality and aggression using the general aggression and five factor models. Aggressive Behavior, 40, 189-196.

Jones, S. E., Miller, J. D., & Lynam, D. R. (2011). Personality, antisocial behavior, and aggression: A meta- analytic review. Journal of Criminal Justice, 39, 329-337.

Pinotti, F. 2023. Na cadeia, Lula diz que pensava em “f… o Moro” e “se vingar dessa gente” . https://www.cnnbrasil.com.br/politica/na-cadeia-lula-diz-que-pensava-em-f-o-moro-e-se-vingar-dessa-gente/

Silva, E. S. et al. A duração da raiva e o instituto penal da violenta emoção: Legalidades e realidades. Amazônica. Revista de Psicopedagogia, Psicologia escolar e Educação, 2017.

]]>