Numa manhã de abril de 2011, um homem de 23 anos entrou em determinada escola e disparou contra pessoas que estavam no local. Ele portava dois revólveres. A escola, onde o agressor foi aluno, fica em Realengo, cidade do Rio de Janeiro. Após disparar em diversas pessoas, ele acabou confrontado por um policial. E, sem saída, cometeu suicídio. Mas não sem antes deixar um triste rastro de destruição. Naquela manhã o agressor deixou 12 pessoas mortas e outras 22 feridas. Parte significativa destas vítimas tinham entre 13 e 15 anos. Infelizmente.

O caso, que ficou conhecido como Massacre de Realengo, está na memória de todos os brasileiros. Foi um dia trágico e muito triste. Mas não foi único. Casos como este recebem acontecem mundo afora, às dezenas por anos. Sobretudo nos Estados Unidos. Lá, recebem o nome de active shooters. Aqui, costumamos chamar de agressores ativos, e têm maior prevalência em escolas.

Fonte: Wikipedia <https://pt.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Realengo>

Embora com particularidades, os casos lá e aqui são em muito aspectos semelhantes. Primeiro, vamos à um conceito. Na tradicional definição do FBI, são casos de active shooters quando “um ou mais indivíduos ativamente engajados em matar ou tentar matar pessoas em uma área povoada”.

Mas o que isso significa?

Há ao menos três particularidades relevantes que os distinguem. Primeiro, são “ativos”. Isto é, os agressores atuam “ativamente engajados” em fazer múltiplas e aleatórias vítimas. Segundo, não precisam necessariamente ter vítimas fatais. A mera tentativa já pode perfazer o conceito. Isso está no “matar ou tentar matar pessoas”. Um terceiro elemento é que devem ocorrer em uma área povoada. Não sendo povoado, seria inócuo aos propósitos dos perpetradores.

Casos de agressores ativos são incidentes críticos

Casos de agressores ativos são tipos específicos de incidentes críticos. São crises. E mais: são crises policiais. O FBI – novamente – definiu crise policial como sendo “um evento ou situação crucial, que exige uma resposta especial da polícia, a fim de assegurar uma solução aceitável”.

Para entendermos, outros tipos de crises policiais são, por exemplo, a tomada de reféns, rebeliões, ocorrências com bombas, algumas ações terroristas, tentativas de suicídio. Todas elas são situações cruciais, que demandam uma resposta especial da polícia e para as quais se busca um desfecho aceitável.

Mas isso ainda pode parecer vago. Podemos entender uma crise policial como uma ocorrência grave, importante, e cuja responsabilidade é da polícia. Óbvio. E esta resposta deve ser especial, não ordinária. E, por fim, que deve-se buscar uma solução aceitável. Isso pode parecer estranho, mas faz sentido. Nem sempre o melhor resultado é possível. Por vezes, o aceitável.

Tradicionalmente elenca-se também algumas características de uma crise policial: imprevisibilidade, risco iminente à vida, urgência, baixa incidência, complexidade. Confrontando os casos com a definição e suas características, parece indubitável que eventos de agressores ativos constituem, de fato, incidentes críticos policiais. São crises policiais.

E porquê isso importa?

O fato é que crises policiais demandam respostas elaboradas, especiais. Buscar uma resposta aceitável exige da polícia um processo de gestão de recursos específica e eficiente. À isto denomina-se gerenciamento de incidentes críticos, ou gerenciamento de crises (há sutilezas terminológicas que aqui não vêm ao caso). No caso específico, vamos aqui chamar de gerenciamento de incidentes críticos de agressores ativos. Pra facilitar, uma sigla: GICAA.

E o que é gerenciar crises? Mais uma vez, o FBI: é “o processo de identificar, obter e aplicar recursos necessários à antecipação, prevenção e resolução de uma crise”. Ainda, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, é “o processo de identificar, obter e aplicar os recursos necessários à antecipação, prevenção e gestão de uma crise. Os principais fundamentos desse gerenciamento são: preservar vidas e aplicar a lei”. Esta definição traz consigo os objetivos do gerenciamento de crises: preservar vidas e aplicar a lei.

Então, em resumo, GICAA é o processo de gerir recursos de forma a antecipar, prevenir e resolver uma crise de agressor ativo, no sentido de preservar vidas e aplicar a lei. Isso é que se espera em casos como o de Realengo. Mas, há mais. Embora a polícia tenha fundamental importância na resposta, antecipar e prevenir também são parte do gerenciamento. Sim, o processo de gerenciamento pode ser dividido em quatro etapas:

- Prevenção e mitigação: conjunto de medidas e ações adotadas antes do evento crítico, de forma a prevenir sua ocorrência, ou ainda para, em ocorrendo, mitigar seus resultados indesejados;

- Preparação: planos de ação para que os envolvidos, pessoas e instituições, saibam, como agir na ocorrência da crise;

- Resposta:, medidas postas em ação durante a ocorrência do incidente;

- Restauração: ações voltadas à restauração ou volta à normalidade anterior à crise.

Estas fases ou etapas têm intercessões, não sendo estanques e totalmente separadas entre si.

O que gerir crises de agressores ativos tem de diferente?

Na maior parte das crises, a chegada dos primeiros policiais – denominados primeiros interventores – é seguida de passos mais ou menos uniformes. Ao se deparar com um fato que evidencie uma crise, os primeiros interventores devem: conter, evitando que a situação se alastre ou agrave; isolar, de modo a estabelecer perímetros e interromper comunicações com o ambiente externo; estabilizar, acalmando o perpetrador e diminuindo as tensões; verbalizar, iniciando as comunicações; e acionar, buscando acionar o comando de incidentes e os grupos especializados. É uma síntese, claro. Mas é mais ou menos isso.

E isso foi aplicado a muitas crises por muitos anos. Parecia uma boa resposta sempre. Ou quase sempre. Mas a história nos trouxe algumas lições, e não me parece sábio ignorar o passado.

A lição de Columbine: tempo é vida

Em abril de 1999, na cidade de Columbine, EUA, dois alunos estraram na escola Columbine High School com o propósito de matar o maior número de pessoas. Utilizando explosivos e armas de fogo, mataram 13 pessoas e feriram outras 23. As suas vítimas foram estudantes e professores.

A polícia foi acionada e chegou ao local apenas cerca de cinco minutos após o início do tiroteio. E estes, os primeiros interventores, tomaram decisões conforme se preconizava. Estabeleceram perímetro, contiveram, isolaram, acionaram equipes especializadas da SWAT, e assim por diante. E aguardaram. Fazia sentido para eles.

Fonte: ABC News <https://abcnews.go.com/US/20-years-columbine-changed-school-shootings-america/story?id=62248885>

Estas decisões, porém, acarretaram consequências devastadoras. O comando da SWAT – equipe tática e especializada – chegou ao local às 11:36, cerca de 17 minutos após o início do tiroteio. Porém, só efetivou a entrada às 12:06. Ou seja, as equipes táticas entraram cerca de 47 minutos após os primeiros disparos.

Neste intervalo, os perpetradores continuaram a atirar e matar pessoas. Sem parar. Em outras palavras, enquanto policiais aguardavam do lado de fora, pessoas – crianças inclusive – morriam lá dentro. E isso não foi tudo. Após os agressores terem se suicidado, as equipes ainda não tinham como ter certeza de que o local estava seguro. E as equipes de atendimento médico emergencial não sabiam se poderiam trabalhar com segurança. Por um longo tempo.

Como resposta, foram revistos os protocolos. Foi criado algo para tratar especificamente de casos como ataques de agressores ativos. No lugar das ações iniciais habituais, faria mais sentido que os primeiros interventores buscassem neutralizar os agressores o mais rápido possível. Isso era urgente para salvar vidas. Pois, neste caso, tempo é vida.

Lição de Uvalde: comando e comunicação são fundamentais

Restou ainda um segundo problema não solucionado. Embora seja urgente neutralizar a ameaça, há ainda muito o que ser feito após isso. Pode haver diversos feridos. E, para estes, tempo também pode ser vida. Então seu atendimento médico deve ser prestado o mais breve possível.

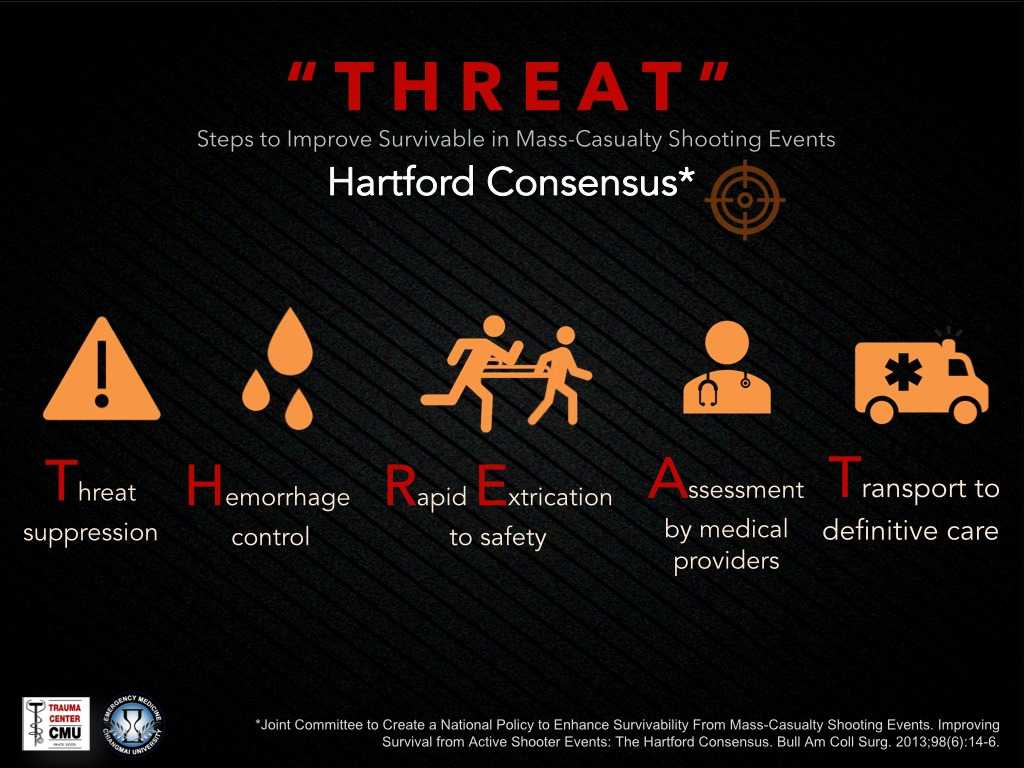

Um colégio de cirurgiões americanos, após alguns eventos com múltiplas vítimas – dentre eles um caso de agressor ativo na escola de Sandy Hook -, postulou algumas ações que julgaram necessárias. E convalidaram a urgência desse atendimento. Este grupo formulou o que se conhece por Consenso de Hartford, que sintetizou as ações necessárias em um acrônimo: THREAT. Em resumo:

- Threat suppression (supressão da ameaça);

- Hemorrhage control (controle de hemorragias);

- Rapid Extrication to safety (extração rápida para local seguro);

- Assessment by medical providers (avaliação por socorristas especializados);

- Transport for definitive care (transporte para tratamento definitivo).

Fonte: compartilhado com logo do Trauma Center CMU, do Hospital Maharaj Nakorn Chiang Mai, Tailândia

Ou seja, deveriam, o mais rápido que pudessem, atender as vítimas. Mas como?

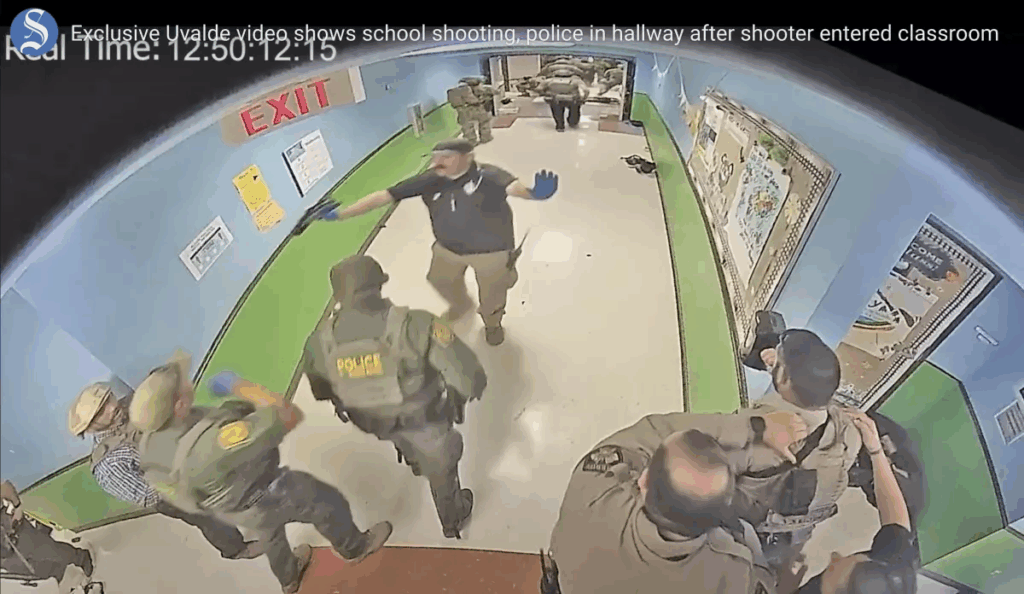

Surgiram algumas sugestões, mas um caso ocorrido em maio de 2022, na Robb Elementary School, em Uvalde, Texas, mostrou que ainda havia muito a melhorar.

Às 11:33 da manhã um homem de 18 anos, utilizando um fuzil, iniciou o ataque nesta escola do Texas, indo rapidamente para as salas de número 111 e 112. Os primeiros policiais chegaram em 3 minutos. Eles entraram e foram neutralizar o agressor. Até aí, tudo conforme o protocolo.

Porém, foram alvejados, sendo atingidos por estilhaços. Decidiram então abrigar e esperar. Tentaram entrar, sem sucesso, e passaram a tratar a situação como de um sujeito barricado. Ou seja, como outro tipo de crise. Estavam errados. Chamadas no 911 (o 190 deles) e disparos indicavam que não era aquilo. Ainda assim, decidiram iniciar a evacuação e aguardar por forças especializadas. Enquanto isso, pessoas inocentes continuavam sob risco de vida.

Fonte: Los Angeles Times <https://www.latimes.com/world-nation/story/2022-07-17/systemic-failures-in-uvalde-school-massacre-report-finds>

Análises posteriores mostraram que dificuldades de comando e comunicação tornaram a situação grave, dificultando a correção de rumos. E a explicação é mais ou menos a seguinte: em casos de agressores ativos, como tomam decisões críticas, os primeiros policiais a chegarem assumem – ou devem assumir – o comando da crise. O comandante está na primeira equipe a chegar no local. Mas sua percepção do todo, de tudo que ocorreu lá fora desde sua entrada e de todas as novas informações, é limitada. Seus meios de comunicação também.

Todos precisam saber quem está no comando, quais as necessidades e qual a situação de fato. Além disso, outros policiais e recursos chegam ao local de forma ininterrupta e precisam ser bem utilizados, de forma eficiente. Então, como melhor gerir todos os recursos, internos e externos, se o comando estiver limitado, sem percepção e comunicações eficientes?

Uma solução parece ter sido, linhas gerais, esta: os primeiros interventores devem assumir o comando de forma clara e inequívoca. Porém, eliminado o risco ou a ameaça, faz sentido passar o comando para a área externa ao centro da crise – a zona vermelha. Deve estar ainda próximo ao cenário, mas fora do ponto crítico. Na zona morna. Sua função é coordenar todas as forças que chegam e iniciar o atendimento e extração das vítimas. Apenas nessa condição se pode atuar de forma coordenada e eficaz. E faz sentido, certo?

Essa mudança de comando ocorre em uma segunda fase do gerenciamento desse tipo de crise. E ela tem propósitos diferentes da primeira. Mas esse ainda não é o gerente de crises especializado, nem necessariamente o policial com maior patente. E, se a crise se estender demais, tiver muitas vítimas ou demandar coordenação de alto comando com outros órgãos, ele terá dificuldades em gerenciar esses múltiplos recursos.

Como fazer então? E, ainda, quais os passos para cada fase, o que e como cada medida deve ser feita?

Há certamente boas sugestões de ações encadeadas para cada fase, dados seus propósitos. E há também, evidentemente, particularidades no cenário nacional que demandariam adequações. Lógico. Mas, creio que já me estendi demais. Vou deixar para um próximo momento.

Referências

- Silva, Marco Antônio da. Gerenciamento de crises policiais, Ed. Saberes, 2016.

- Salignac, Angelo Oliveira. Negociação em crises: atuação policial na busca da solução para eventos críticos, 2011.

- Cavalcante, Igor. Atrás das linhas aliadas: active shooter: casos de massacres no Brasil, 2022.